Il giorno in cui il Panico compì trent’anni

C’è una storia che non so quanto sia vera, la storia per cui “Panic” degli Smiths è stata scritta oggi, trent’anni fa. E ce n’è un’altra, verissima, per cui il mio primo bacio dovrebbe avere più o meno la stessa origine. In entrambi i casi si tratta del disastro di Černobyl’

In questo universo parallelo Johnny Marr e Steven Patrick Morrissey fanno appena cinquant’anni in due e non 110, portano giacchette sciancrate e camicie a quadri risultando alla moda – una moda di cui ci saremmo accorti solo dopo – e non hanno mai litigato. Di base, oggi, trent’anni fa, stanno ascoltando la radio, precisamente la trasmissione radiofonica Newsbeat condotta dal dj Steve Wright.

Me li immagino con la faccia china sugli altoparlanti, magari stanno parlottandoci sopra, magari non la sentono neppure almeno fino a quando la musica si interrompe: il conduttore ha una notizia da passare velocemente e la notizia è l’incidente alla centrale nucleare di Černobyl’.

Nemmeno il tempo di capirci qualcosa che il dj ritorna in sé. E tornare in sé significa passare, come da scaletta, I’m Your Man dei Wham!, una canzuncella che in pratica dice “sono il tuo uomo piccola, se devi farlo, fallo bene, va bene?” Sarebbero nati così, dunque, i versi topici che ho cantato centoventimila volte, quel “Burn down the disco, hang the blessed d.j. because the music that they constantly play it says nothing to me about my life”

C’è poi una storia che conosco come verissima anche se non ha alcuna data chiara, la storia in cui sono una bambina precoce che ogni settimana ruba l’ultimo numero dell’Intrepido dallo studio/sgabuzzino/camera oscura del papà. E dentro tra le storie di Necromonio, Sprayliz, Miele, Dipartimento Esp e dio solo sa cos’altro, ci trova anche un paio di strisce sull’Est, la Russia e Černobyl’ da avere paura per sempre.

Come sarebbe poi successo dinanzi alla dissoluzione dello Stato sovietico, la sottoscritta bambina si preoccupa molto anche perché all’epoca dei fatti viveva in una specie di plesso russo – via Unione Sovietica, Eboli – ed era facile sentirsi più vicini alla popolazione di Pryp’jat’ che a quella del resto d’Italia.

Vedete, il mio rimedio alla paura, al panico, ieri come oggi, è la curiosità: devo sapere assolutamente tutto di ciò che temo di più. Ma, quando hai meno di 10 anni, la ricerca può rivelarsi difficoltosa.

- Può succedere, ad esempio, che cercando di saperne di più, tu entri di soppiatto nello studio/sgabuzzino/camera oscura, di soppiatto perché tuo padre un po’ ci tiene alla tua salute mentale e l’Intrepido te lo fa leggere, okay, ma solo in sua compagnia.

- Può succedere anche che tu non sia disposta ad aspettare (mai saputo farlo, lo ammetto). E che siccome sei alta un metro e tanta voglia di crescere, tu debba arrampicarti sul tavolo da disegno, quello un po’ storto, tra i fogli di carta millimetrata e quelli di carta lucida.

- Può capitare, poi, che nel tirarti su tu faccia crollare una mensola, una mensola piena di numeri dell’Intrepido, e che quella mensola, crollando, caschi sopra un’altra mensola piena di numeri dell’Intrepido che frana, a sua volta, sulle vaschette piene di liquido per lo sviluppo delle foto.

Quello che non avresti mai immaginato, invece, è che fuggendo dal caos che hai appena creato e che sembra ingestibile esattamente quanto il disastro nucleare che occupa tutti i tuoi incubi, tu ti ritrovi, non sai nemmeno bene come e perché, con una specie di cugino di non so che grado, un tizio alto e secco che nella tua memoria avrà 12 anni a vita, i capelli tagliati a scodella e nessunissima idea di cosa siano gli gnocchi. Un giorno, trent’anni e passa dopo, riconoscerai che non saresti buona nemmeno più a riconoscerlo per strada o da una foto e che a stento ti ricordi il suo nome. Però in quel momento è lì e sta bambina che ruba i numeri dell’Intrepido gli deve fare simpatia o affetto o qualsiasi altra cosa faccia venire in mente ad un dodicenne di baciarti. Il mio primo bacio come forse molti altri venuti dopo è stato, dunque, il rimedio a due paure fortissime: quella della catastrofe nucleare e quella della catastrofe casalinga.

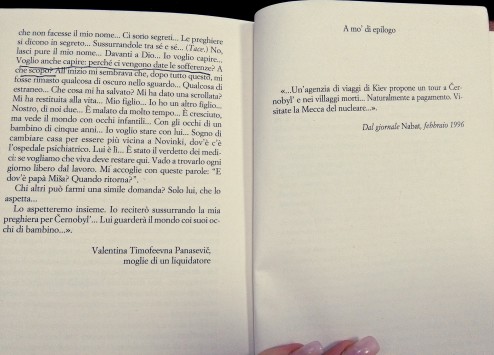

L’ultima storia, quella che chiude una trilogia di ricordi che ancora oggi non ha collocazione, ha invece una data che non c’entra niente, quella del 30 ottobre 2015. È il giorno in cui compro Preghiera per Černobyl’.

L’ha scritto Svetlana Aleksievič, che è una giornalista e scrittrice bielorussa, Premio Nobel per la letteratura 2015, ma soprattutto una che sembra aver viaggiato per tre anni facendo domande a contadini e scienziati, vigili del fuoco e giovani madri, vecchi e bambini, gatti, soldati, cineoperatori per rispondere a tutti gli interrogativi che potevo avere io e che avevano sicuro anche Moz e Marr e che forse abbiamo tutti ancora oggi.

Nel libro non c’è l’avvenimento in sé, vale a dire cosa è successo e per colpa di chi, che è di solito quello che ci resta delle notizie oggi, bensì le impressioni, il sentire delle persone che hanno vissuto quella giornata e il tempo che ne è venuto dopo.

“Credevo di parlare del passato e invece parlavo del futuro”, scrive Aleksievič e io non ho potuto non continuare a leggere e pensare fino all’ultima pagina e anche intorno ai buchi di racconti frammezzati e taciuti a se stessi, il tarlo di domande che non hanno ancora risposte.

A compiere trent’anni oggi è, allora, non solo una canzone, non solo (e forse) un bacio, non un’incidente, ma la vita per come la ricordavano tanti.

Ricostruiremo, così, non solo gli avvenimenti, non tanto gli avvenimenti, ma i sentimenti: la vita contadina e dei suoi cicli che si sgretola, la granitica visione del mondo e dello Stato che non tiene più il passo con le vicende umane, l’inutile fiducia, speranza, canto di uccelli, profumo di fiori, cieli azzurri che sta oltre l’incendio del reattore numero quattro della centrale nucleare di Černobyl’ il 26 aprile del 1986, così distante dalle mie paure, e così vicino, invece, nella loro meravigliosa banalità, alla vita.