Estate Altrove, Capitolo 5

Dunque: siamo all’ultimo capitolo, il finale di Estate Altrove, e io non so come cominciare. Settembre è un nuovo inizio e a me viene una sola parola, ad essere sincera, sei lettere sei, e basta. La parola è “freddo”. Ed è anche un desiderio.

Vuoi che ti lasci così, con l’idea del gelo mentre agosto finisce e, parafrasando Sorrentino, tutto sembra così ordinario, persino la pandemia, sommersa dalle teorie e dalle polemiche, annacquata dalla ripresa e dalla paura, intontita dal caldo umido, sottomessa alla campagna elettorale? Freddo. Nel posto in cui sono nata si chiama “chiatro” e deriva dal greco “criuos-cruos” che significa gelo. La fine di agosto è “capa e’ vierno”, a casa mia, la testa dell’inverno. E io di inverno sono nata.

La ragazza che sono stata, di cui ti ho raccontato nel Capitolo 2,

A lei piaceva l’idea di celebrare la sua data di nascita. Compiere gli anni le sembrava significasse aver effettivamente compiuto qualcosa. Il fatto che la ricorrenza cadesse appena 20 giorni dopo aver festeggiato l’inizio di un nuovo anno, dava vita ad una sorta di versione privata delle celebrazioni di rito: aveva necessità di tempo per accomiatarsi dal passato, tuffarsi nel presente e un paio di settimane in più le facevano comodo. Per tale motivo, le piaceva molto anche festeggiare l’età raggiunta come il passaggio da ciò che aveva fatto fino a quel momento a ciò che aspettava solo lei per fare, il futuro come un innamorato sotto al portone.

La torta, lo spumante, i baci, gli abbracci, i regali, le canzoncine stupide di rito, l’avanzare di una banda in onore del crescere e cambiare nell’unico modo che conosceva: cercando di essere la persona di cui avrebbe avuto bisogno quand’era più piccola. Più bella. Più magra. Più tosta. Più seria. Più forte. Più produttiva. Meno sognatrice. Meno stupida. Meno imbecille. Ecco, meno. Anzi più.

Più affabile alla vita come per cercare di blandirla. Più sicura di sé. Dolce ma severa. Remissiva ma determinata. Inflessibile ma simpatica. Tosta, ma che sa cantare “Downtown” di Petula Clark quando si sente giù e se la situazione lo richiede, tipo dopo due Long Island e senza sbagliare nemmeno una parola. Come se la vita non si vedesse bene che da un paio di tacchi dodici e nel giorno in cui si compiono gli anni fosse possibile acquisire, per mezzo secondo, l’altezza necessaria a dare davvero uno sguardo oltre l’incendio delle candeline, verso il domani e chi ne avrebbe fatto parte. Lei restava sul margine. Lei, da sempre, era quella che osservava, prendeva nota.

Smesso di convocare amici. Smesso di dare 70 euro in mano ad un barista dicendo: “voglio investirli tutti in rum e pera”. Smesso di andar per saldi appena cominciati per comprare un vestito nuovo che non metterà mai più, ma che resterà nel suo armadio ad imperitura testimonianza che il tempo passa ma ha ancora ottimi gusti. Smesso di prendere in considerazione l’acquisto domestico birre e patatine e vino e cocazero. Smesso di spignattare per 3 ore, cosa che pure le piace ma c’ha altra roba da fare e poi l’ultima volta si è maledetta, ha passato il giorno seguente solo a lavare piatti. Dei piatti accumulati nel lavello con la crosta del cibo mangiato che si è rappresa sono una metafora attendibile dei suoi sogni.

Traviata da quelli che il giorno della loro nascita pare quello dello scoppio di una guerra. Guastata da quelli che il giorno della loro nascita è anche quello della rivincita sul mondo, brutto sporco e cattivo. Una volta, alla ragazza hanno detto che il passare del tempo è una stronzata, se quel tempo riguardava lei. Le hanno detto che a vent’anni si guarisce dall’insicurezza, a trenta dal timore di aver sbagliato a. Crescere – le hanno spiegato – è un cammino verso la stazione del “Mandare Allegramente Affanculo Le Cose Che Non Vuoi”, che non ti piacciono, che t’hanno fatto male, e farlo senza paura, ridendo quasi. Lei ci ha creduto.

Poi, un pomeriggio di gennaio di x anni fa, la ragazza – quello che di lei restava, di cui forse ti sei chiesto anche tu – se ne stava sul lungomare ad aspettare che fosse l’ora giusta per un appuntamento in redazione, al Mattino ancora domiciliato in via Chiatamone, e intanto leggeva un romanzo crime così sicuro stava messa meglio della protagonista e fumava, soffiandosi ogni tanto tra le mani, nel freddo delle 16 e 20, con la luce che arrivava fin sopra la pagina rendendone accecante una metà, troppo scura l’altra.

La ragazza ha preso la penna – ne ha sempre una quando legge, sì, scrive sui libri scritti da altri e le piace, è come fare un discorso tra lei e la storia – e segnato il confine che correva tra le due parti, per ricordarselo domani. Cosa?

Che la storia che non cambia per questo.

Che la storia va avanti e prosegue nonostante questo.

Che luce ed ombra passano entrambe e che scrivere è un modo per fermare.

L’aria era fredda e azzurra e verde e rosa e oro, c’erano due navi sulla linea dell’orizzonte, una coppia giovane a guardarle e le rondini che non avevano mai lasciato davvero la città. Allora, per la prima volta lo mise a fuoco, questo fatto: altroché salutare un giorno che passa come un treno in una galleria o averne paura. Altroché dichiararsi persa, perduta o peggio, vinta. Lei aveva, molto più semplicemente, un desiderio nuovo, dopo tanto tempo: essere altrove.

Nel momento in cui lo appunta diventa vero.

Partita all’improvviso come adesso non si può più fare – la cosa che mi manca di più del pre-coronavirus: un giorno stai lì a chiederti come e dove e quello appresso hai prenotato un volo e un albergo e ciao -, partita piena di domande del tipo: “Capirò qualcosa della lingua, capirò qualcosa di me?”.

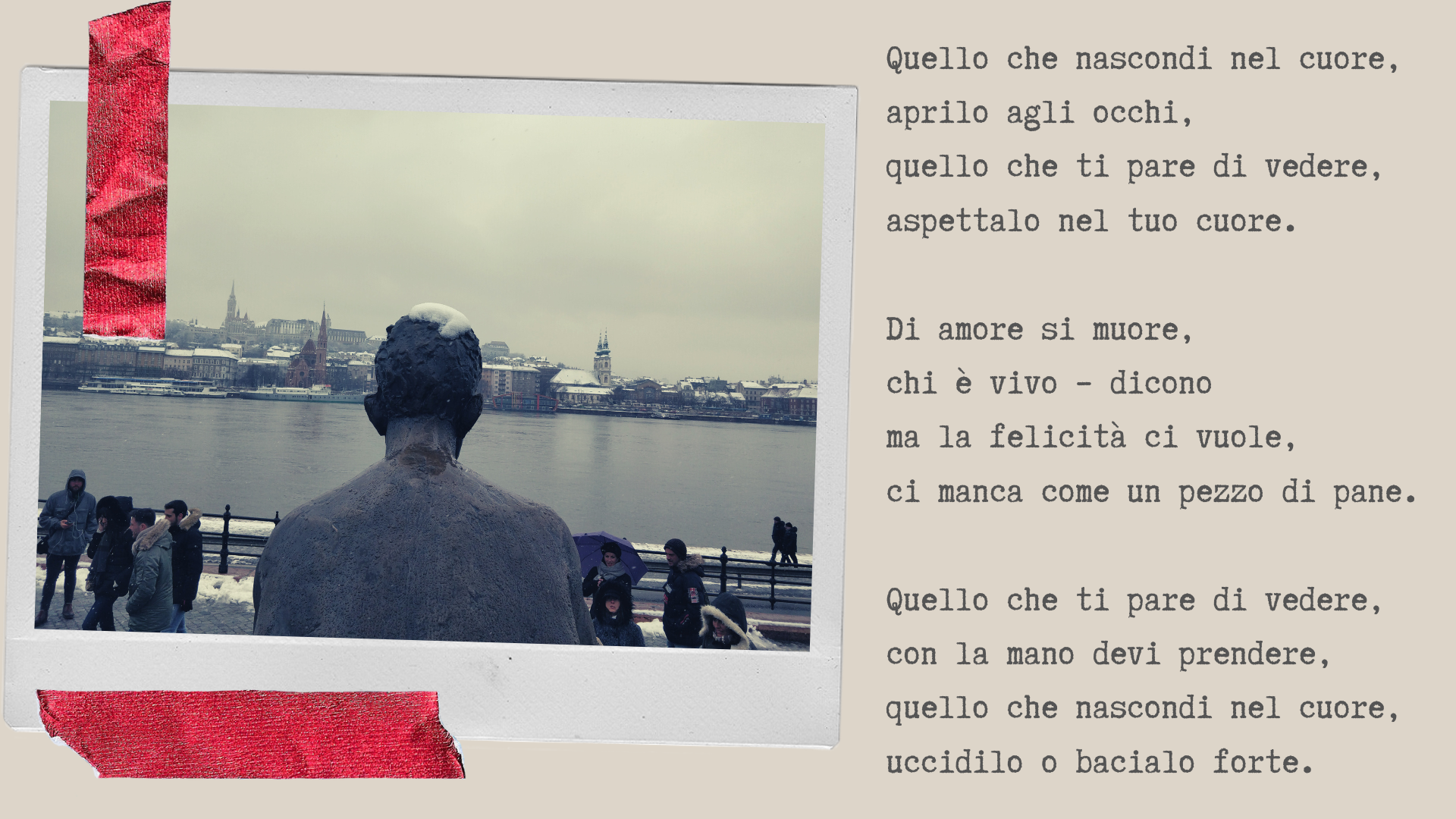

Budapest – pronunciato Budapesscht – : se da qualche parte ho ritrovato la ragazza lasciata ad ovest nell’afa di agosto, è qui, sul limite opposto, ad est, in pieno gennaio ed è lì che adesso voglio tornare. Sono passati più di due anni, fa caldo, è estate pure se viene a piovere e agosto se ne va, ma mi manca.

Le scale mobili strette, assai più veloci delle nostre da far un po’ di paura.

La donna che, davanti a quelle scale mobili, un secondo prima che tu ci sia su, controlla che tu abbia effettivamente il biglietto.

Le stazioni della metropolitana che sanno così tanto di film di Wes Anderson che se non hai visto devi, fidati. Tutte le volte in cui mi sono sentita dire: “Sorry, I thought you were hungarian”. Lo Szimpla Kert, ruin pub in cui tutto è messo male, malissimo, e non importa, è bello uguale, ti dice così tante cose che non pensavi, tipo che sul tempo andato si può scarabocchiare e ridere e scherzare e farne un posto in cui il sabato mattina vai a mangiare.

La sfaccetta del freddo sul naso e sulle guance (Dio!).

La neve bianca e così soffice, così compatta! (No, non l’avevo mai vista prima, e mi sembrò un regalo bellissimo). Come la a pioggia, una raffica gelata sulle mani, quella mattina nel parco Városliget, il ghiaccio che si staccava a lastroni dalle lamiere, le strade dietro l’Opera che anche buie e scivolose mi parevano quelle di casa mia per come non avevo dubbi a farle.

A Hősök tere c’era un aquilotto di nome Sarah, due anni lei, e io 35, e le ho carezzato una zampa. Da qualche parte, verso il quartiere ebraico, c’era un tizio da cui ho comprato una catenina bellissima che si opponeva alle foto nel suo negozio e anche alle recensioni, perché non voleva essere trovato che per caso. A Buda, una mattina, c’erano due sconosciuti che probabilmente non si vedevano da un botto e che ho visto incontrarsi per caso e abbracciarsi stretti il tempo di scattare una foto (poi hanno ripreso il cammino insieme, me ne sono assicurata 2 volte mentre aspettavo il tram).

Ho bevuto la palinka alla ciliegia e alla mela che è come un filo di ferro rovente dalla gola allo stomaco. Ho bevuto il tokaji, vino dolce, e certe birre che hanno solo loro, una dreheer dark che non avrei mai detto, una bionda ungherese che non avrei mai detto, e anche certe altre aromatizzate alla frutta diverse da quelle belga che ti senti una bambina ad ordinarle e sanno di marmellata, queste sono birre, punto. Ho mangiato la torta dobos, cinque strati diversi assaggiati in una pasticceria kosher in cui erano così gentili da farti sentire in colpa e uno degli strudel più buoni del mondo (alle ciliegie, pieno zeppo di ciliegie) comprato al Nagy Vásárcsarnok, il mercato centrale che volevo vedere da anni, mangiato davanti al Danubio, dietro all’Università. Ho mangiato anche il gulash, sì, certo, anzi, la zuppa di gulash: ne sono stata dipendente insieme al mulled wine offerto dall’albergo in grosse taniche davanti all’ascensore, così bollente che pareva un termosifone nelle mani.

Le mani, protette sempre dai guanti, e poi le magliette e le calze e le scarpe termiche, il giubbotto iper imbottito che ho ancora in giro per casa come una specie di prova provata del fatto che non ho solo sognato. Szabadság tér, la piazza della libertà mentre nevicava forte e c’era una protesta a riguardo della falsificazione della memoria a proposito dell’occupazione nazista e gente – a cui mi aggiunsi – che si tirava palle di neve. Poco lontano, la neve veniva spazzata e i binari del tram tornavano liberi e il tram passava con cadenza di 5 minuti e altrettanti bus arrivavano e partivano nel mentre alle mie spalle.

Pest e Buda, la piana e la collina, la periferia, la Sinagoga e la Basilica di Santo Stefano, le signore di un certo ristorante che si sforzavano di parlarmi in italiano – quel poco che riuscivano, ed era abbastanza –, il ragazzo incontrato ai Bagni Széchenyi vestito come un portantino, e che, raccontava, aveva vissuto per un anno a Tropea con i genitori prima di tornarsene carichi di meraviglia in Ungheria, ma voleva che gli parlassi in italiano così non lo dimenticava. Non dimentico niente nemmeno io che ho memoria anche del tizio dell’hamburgheria del centro in cui siamo entrati più per freddo che per scelta e che ci ha detto che era tutto pieno, ma non se la sentiva di mandarci di nuovo fuori, al gelo, e dunque: se mangiavamo in 35 minuti ci faceva restare. Lo abbiamo fatto. E subito dopo, di nuovo fuori, nei meno tre-quattro-cinque gradi.

La gente mi pareva sapesse campare in una maniera che mi risultava assieme ammirevole e nuova perché più che accoglienti, erano semplici, chiari e diretti; più che pronti a darti una mano, erano previdenti affinché tu non ne avessi poi molto bisogno. Cose piccole piccole piccole e intanto la temperatura scendeva e faceva buio alle 5 ed era buio fitto, e c’era il Danubio che, giuro, non avrei mai pensato, ma è bellissimo vedere la città da lì. Sì, mi sentivo come in una canzone di Battiato cantata da Alice nel 1985 ed era una meraviglia.

Io credevo che in una lingua così strana (pare sia la sola che il diavolo rispetti, così avrei poi letto) non avrei capito un cazzo, tipo come uscire dall’aeroporto e arrivare in centro col servizio pubblico e invece capii tutto. E su tutto, un giorno, trovai la statua di un poeta, Attila József, seduto davanti al fiume che pare un’ansa di mare. C’era una protesta anche lì – o ne ho solo letto la notte stessa?- ed era per evitare che venisse rimossa dal governo di Orban, allora mi sembrò giusto quanto meno imparare anch’io chi era, questo Attila József che la gente difendeva, quali parole aveva usato. Eccole:

Non riuscii ad andare a Memento Park come volevo, ma ho fatto 300 cose che non credevo, tra cui passare da 38 gradi al gelo puro in un salto (video esplicativo qui), terrorizzarmi sulla ruota panoramica (anche di questa cosa esiste il video, sì) e festeggiare con una fetta di torta su un battello davanti al Parlamento, lungo il Danubio.

Quello che mi lasciavo alle spalle era un anno in cui avevo imparato molte cose. Avevo imparato, più precisamente, che se chi rompe paga e i cocci sono suoi, è anche vero che coi cocci si può fare molto, tipo metterli in cima ad un muro d’orto rovente come nella poesia di Montale e in quell’orto solo tuo piantarci solo quello che vuoi, pure il tuo entusiasmo passato a pulitura e vedere se si ripiglia un po’, se rifiorisce, se si ribella a chi lo vorrebbe secco, una soletta di scarpa o poco più, utile solo ad attutire certi passi maturi e certi calci in culo. Non sono cose bellissime da imparare, mi ero detta per un po’, certa che quello che si impara a botta di tristezze ha sempre il saporaccio d’uno sciroppo amaro che magari ti guarisce, ma magari fa anche piuttosto schifo. Ma in quelle giornate budapestine cambiai idea sì, e forse fu il freddo: mi dissi che la tristezza non andava poi creduta permanente, che il saporaccio viene e passa, e che se in un anno impari questa cosa qui, se in un anno riesci a capire anche solo questa cosa qui magari, allora, quell’anno non è stato poi malaccio.

Se sei sospesa a non so quanti metri da terra, in una città bellissima e straniera, sopra una ruota panoramica su cui sei salita di tua volontà (anche se con un piccolo tranello), viene meglio.

Intanto siamo qui, coi piedi ben piantati a terra. Agosto è finito e con lui anche “Estate Altrove”: ri-partiremo, ri-partirò, mi dico e ti dico, stando attenti a non scivolare come sul ghiaccio di Budapest, e camminando per questo a paperetta: non ci ha mai impedito di avanzare, lo sai, non ci ha mai impedito né di vedere nè di scoprire, ridendo, quello che lo spazio e il tempo hanno ancora in serbo per noi, come un ponte costruito sul Danubio-vita che corre, lunghissimo e freddo gelato, bianco di neve come non sapevo di volere.

PS: a proposito di Settembre. Se non l’hai ancora fatto, torna all’email che ti ho inviato che ti dico un po’ di cose.